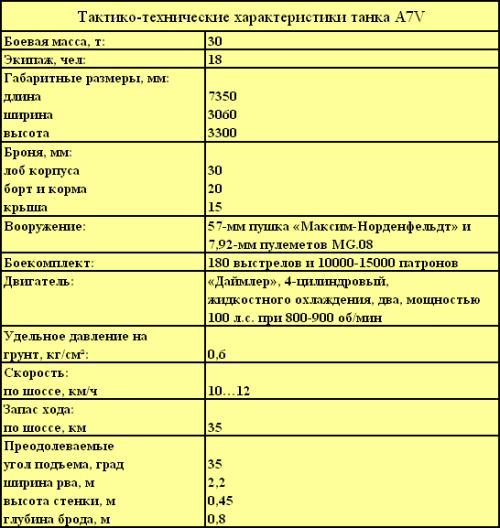

Тяжелый танк A7V

Для организации и объединения работ по созданию германского танка 13 ноября 1916 года была создана техническая комиссия, которую возглавил генерал Фридрихс - руководитель 7-го (транспортного) отделения Общего управления Военного министерства. Это отделение, образованное в октябре 1915 года и именуемое сокращенно A7V, выступало в роли заказчика боевых машин. В комиссию вошли также представители известных фирм - Г. Вильгельм («Опель»), К. Шипперт («Даймлер») и директор NAG/AEG Юнг. Руководителем конструкторских работ по решению комиссии назначили главного инженера Опытного отделения Инспекции автомобильных войск 46-летнего капитана Йозефа Фольмера. Он имел большой опыт разработки автомобилей различных типов, в военном ведомстве успешно вел работы по повышению проходимости грузовиков. В группу Фольмера вошло около 40 конструкторов от различных фирм.

Поначалу немцы заимствовали английское название «tank», затем появились «panzerwagen», «panzerkraftwagen» и «kampfwagen». А 22 сентября 1918 года, то есть незадолго до окончания войны, официально был утвержден термин «sturmpanzerwagen».

Взгляды

Военного министерства и высшего командования на назначение этой машины

значительно расходились. Скептицизм командования в отношении танков и нежелание

тратить средства попусту породили решение о разработке универсального шасси. 15

ноября сформулировали требования к гусеничному самоходному шасси, которое

можно было бы использовать для танка и трактора или грузовика. При этом

машина должна была развивать скорость до

К участию в этом проекте привлекались фирмы «Даймлер», «Бюссинг», NAG, «Бенц» и «Опель». В разработке ходовой части участвовали представитель фирмы «Холт-Катерпиллер» X. Стайнер и берлинская фирма «Брасс унд Херштетт». Несмотря на скептицизм Ставки, поддержка Военного министерства обеспечила средства для проведения работ.

Проектирование велось спешно и было завершено уже к 22 декабря. В основу компоновочной схемы машины легла симметрия в продольной и поперечной плоскостях, что сказывалось даже на расположении дверей корпуса.

Все агрегаты шасси собирались на массивной прямоугольной коробчатой раме. В геометрическом центре машины был размещен двигательный отсек, закрытый капотом. Над ним помещалась площадка с местами механика-водителя и командира. На первом варианта шасси установили два места водителя, повернутые в противоположные стороны, для переднего и заднего хода - популярная в те годы идея «челнока». Для увеличения полезного объема корпуса гусеницы поместили практически под днищем корпуса. Ходовую часть выполнили по типу трактора «Холт».

«Ходовые

тележки» подвешивались на вертикальных винтовых цилиндрических пружинах к

поперечным коробчатым балкам, приклепанным снизу рамы. Поначалу каждая

тележка имела две пружины, затем их количество довели до четырех. Одна тележка

несла пять опорных катков с наружными и центральными ребордами - по типу железнодорожных.

На каждый борт приходилось по три тележки. Перемещение тележек относительно рамы

ограничивалось балками. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась шестью роликами,

которые крепились попарно на особых брусках, уложенных по бокам рамы на

выступы поперечных балок. Таким образом, оси поддерживающих роликов и ведущего

колеса были жестко связаны с рамой. Ось направляющего колеса снабжалась

винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Направляющее и ведущее

колеса - спицованные (впоследствии устанавливались и сплошные ведущие колеса).

Расположенное сзади ведущее колесо имело

зубчатый венец, зацеплявший шарниры гусеничной цепи. Траки гусениц делались сборными.

Каждый трак состоял из башмака и рельса. Башмак, снабженный невысокими поперечными

грунтозацепами, непосредственно ложился на грунт и служил как бы «шпалами» для

рельса, по которому двигались опорные катки с ребордами - некое подобие

железнодорожного хода. Проушины на концах внутреннего рельса служили для

соединения траков цилиндрическими пальцами (болтами) с надетыми на них

втулками - буксами. С одного края башмак имел изогнутый отросток, прикрывавший

шарнир от попадания грязи и камней при изгибе. Ширина башмака составляла

Экипаж тяжелого танка A7V позирует на фоне своей машины

Требования

к танку выражались в скорости движения

Топливопроводы

располагались так, чтобы карбюраторы и питающие патрубки находились на внешних

сторонах и не нагревались от соседнего двигателя. Выхлопные трубы ставились на

внутренней стороне и по днищу корпуса выводились через глушители наружу с обоих

бортов. Система питания рассчитывалась таким образом, чтобы ее работа не зависела

от наклона машины. Два бака емкостью

Тщательно была разработана система смазки. Стекающее в картер масло откачивалось насосом в отдельный бак, откуда оно другим насосом вновь подавалось через фильтры к местам трения. Это предотвращало заливание цилиндров маслом и набрызгивание свечей зажигания даже при продольном наклоне машины в 45°.

Для охлаждения вдоль передней и задней стенок капота вертикально устанавливались два трубчатых радиатора. Они крепились эластичными хомутами и располагались в особых карманах на войлочной прокладке, снижавшей действие вибрации. Радиаторы охлаждались четырьмя вентиляторами - каждая их пара приводилась во вращение от коленчатого вала ременной передачей (со стороны маховика) с регулируемым натяжением. Воздух забирался изнутри корпуса и выбрасывался наружу через решетки ниже двигателей.

Привод

гусеницы каждого борта представлял собой автономный агрегат, помещенный в

едином картере. Он включал сцепление, трехскоростную коробку передач,

конические передачи переднего и заднего хода, однорядный бортовой редуктор.

Сцепление (главный фрикцион) помещалось на конце удлиненного носка

коленчатого вала двигателя. Коробка передач - тракторного типа с ведущим и

передаточным валом и скользящими шестернями. Значения скорости – 3, 6 и

Поворот

машины производился выключением и притормаживанием одной гусеницы. Наименьший

радиус поворота составлял при этом

16 января 1917 года в Берлин-Мариенфельде был продемонстрирован макет шасси и деревянный макет бронекорпуса. 20 января Военное министерство подготовило заказ на постройку 100 шасси. При этом предполагалось, что забронировано будет только 10 из них.

Первый прототип танка - рабочее шасси с макетом бронекорпуса - продемонстрировали в Берлин-Мариенфельде 30 апреля, а 14 мая он был показан на ходу в Ставке Главного командования в Майнце, при этом для большего правдоподобия машину загрузили балластом массой 10 т. Прототип A7V испытывался параллельно с полугусеничным «Мариенваген 11». Кроме того, свое предложение «боевой артиллерийской машины» КD.1 представила и фирма «Крупп». Но Главным командованием по результатам испытаний был выбран A7V. Впрочем, шасси «Мариенваген 11» тоже нашло практическое применение - позже на его базе изготавливались самоходные зенитные и противотанковые орудия, а фирма «Эрхард» строила тяжелые бронеавтомобили.

Первые 5 готовых A7V планировалось получить к 15 июля 1917 года, следующие 5 танков и 40 небронированных шасси - к 1 августа, а последние 49 шасси - к 1 сентября. К концу лета ожидалось получить также 50 шасси «Орионваген», однако их проходимость и способность преодолевать проволочные препятствия вызывали сомнения, и этот проект не получил дальнейшего развития. A7V оказался в конце концов единственным. Ускорению работ по A7V способствовало участие французских танков в бою на реке Эн у Шмен-де-Дам 16 апреля 1917 года. Заметим, кстати, что шасси французских машин «Шнейдер» и «Сен-Шамон» также были выполнены по типу трактора «Холт».

Испытания A7V, проводившиеся весной и летом 1917 года, выявили ряд технических недостатков в системе охлаждения двигателей, в трансмиссии, в направляющих гусеничного хода. Их исправление заметно затянуло работы - результат первоначальной спешки. К тому же сказывался растущий дефицит материалов. Постройку первого серийного A7V завершили только к концу октября 1917 года. Еще до окончания постройки, 19 июня танк продемонстрировали в Мариенфельде кайзеру Вильгельму II.

Броневой

корпус устанавливался на раме сверху и собирался клепкой на стальном каркасе.

Существовало два типа корпуса - производства «Крупп» и «Рехлинг». Каждый борт «крупповского»

корпуса собирался из пяти вертикальных листов, крыша - из четырех продольных и

одного поперечного, лобовая и кормовая части - из трех листов каждая. Эти корпуса

получили танки № 540, 541, 542, 543 и 544. Корпуса фирмы «Рехлинг» отличали

цельные, из единого листа борта. Их имели танки № 502, 505, 506, 507. Толщина

и качество брони позволяли противостоять бронебойным винтовочным пулям (типа

французской 7-мм АРХ) на дальностях от

Немецкая пехота атакует под прикрытием танка A7V

Командир

машины размещался на верхней площадке слева, справа и чуть позади него - механик-водитель.

Верхняя площадка находилась на высоте

Пушка имела длину ствола 26 калибров, длину отката

Стандартные 7,92-мм пулеметы MG.08 (системы Максима) крепились на вертлюжных установках с полуцилиндрическими масками и винтовыми механизмами вертикального наведения. Угол горизонтального наведения пулемета составлял ±45º. Расчет каждого пулемета состоял из двух человек - ошибка, которой избежали французы при разработке легкого танка «Рено». Пулеметчики помещались на приклепанных к полу сиденьях с низкой спинкой. Коробка с лентой на 250 патронов крепилась на сиденье стрелка. Танк мог возить с собой 40-60 лент, то есть 10-15 тысяч патронов. В бортах корпуса и дверях имелись лючки с бронезаслонками для стрельбы из личного оружия экипажа, которое включало ручной пулемет, карабины, пистолеты, ручные гранаты и даже один огнемет. Таким образом, экипаж танка вооружался подобно гарнизону форта, но на практике, это не вполне соблюдалось (по крайней мере, ни один танк огнемета не получил).

Танк № 501 оказался полностью «симметричным» - вместо артиллерийской установки в его передней части, так же как и в кормовой, располагались два пулемета, что обеспечивало действительно круговой обстрел. Позже танк перевооружили 57-мм пушкой на тумбовой установке.

Следует отметить, что 57-мм пушки Максима-Норденфельдта на тумбовых установках пригодились не только для танков - 150 штук смонтировали на грузовиках в качестве самоходных орудий ПТО.

Спереди и сзади к раме A7V крепились буксирные крюки. В боевой обстановке вырезы корпуса для них прикрывались шарнирно укрепленными треугольными крышками. На минимальной скорости тяговое усилие достигало 15 т. Танк был укомплектован ЗИПом и шанцевым инструментом.

Для питания электрооборудования (внутреннее и внешнее освещение) устанавливался генератор. Из средств внутреннего управления следует упомянуть указатель на цель. Он крепился на крыше корпуса над артиллерийской установкой и поворачивался командиром танка с помощью троса. Перед расчетом орудия над правым смотровым лючком располагалась панель с белой и красной лампочками, их сочетания означали команды «Заряжай», «Внимание» и «Огонь». Остальному экипажу, как и во всех танках того времени, командиру приходилось подавать команды криком, перекрывая шум двигателей и трансмиссии. Средств внешней связи не предусматривалось. Надежность работы имевшихся радиостанций внутри трясущегося корпуса вызывала большие сомнения, не было уверенности и в эффективности световой сигнализации. Семафоры быстро сбивались бы пулями, осколками или взрывной волной. Был, правда, предусмотрен лючок для сигнализации флажками. Однако на практике управление свели к принципу «Делай как я», а при необходимости приказы доставлялись посыльными. Существовал и вариант танка связи, оснащенного радиостанцией с поручневой антенной на крыше корпуса, вооруженного только двумя пулеметами с экипажем 11-13 человек, включая радистов и наблюдателей. Но в отличие от английских и французских «радиотанков», этот проект остался на бумаге.

В целом конструкция A7V воплощала в себе идею «подвижного форта», приспособленного более для круговой обороны, нежели для прорыва обороны противника и поддержки пехоты. Увы, кругового обстрела в прямом смысле слова не получилось: из-за ограниченных углов наведения орудия два сектора в переднем направлении представляли собой мертвое пространство.

Основным производителем A7V стал завод фирмы «Даймлер» в Мариенфельде. На этом же заводе, кстати, собирались и машины «Мариенваген». Стоимость постройки одного танка A7V в ценах 1917-1918 годов составляли 250000 рейхсмарок, из них 100000 марок приходилось на бронирование. До сентября 1918 года было собрано всего 20 A7V. Первую серию составили танки на шасси № 501, 502, 505-507 и 540-544. Номера танков второй серии - 525, 526, 527, 528, 529 (корпуса «Крупп»), 560, 561, 562, 563 и 564 (корпуса «Рехлинг»). Все танки второй серии имели тумбовые установки орудия.

Бронирование ходовой части, выступающие под рамой машины, картеры бортовых передач и подвешенные под днищем спереди и сзади наклонные бронелисты вместе с высоким расположением центра тяжести снижали проходимость машины. Танк мог уверенно двигаться по рыхлому грунту, но только по открытой местности без бугров, плоских рытвин и воронок, легко опрокидывался при боковом крене. При переходе через проволочные заграждения колючая проволока просто затягивалась гусеницами и запутывалась в них, что иногда приводило к перегрузке и выходу из строя сцеплений. Бронирование ходовой части было применено по опыту собственной германской противотанковой обороны, часто «разбивавшей» открытые гусеницы английских танков.

На первом демонстрационном образце танка бронирование доходило до осей опорных катков. Экраны, закрывавшие ходовую часть, имелись и на серийных танках, однако экипажи снимали их, открывая ходовые тележки - дабы грязь с верхних ветвей гусениц не забивалась в ходовую часть. Бронелисты, прикрывавшие направляющие и ведущие колеса, могли откидываться на петлях вверх. Для обслуживания ходовой части в бортах предусматривались также два небольших лючка, причем в крышке переднего был вырез для вывода выхлопной трубы. Лючок имелся также в нижнем кормовом листе.

Расположение командира и механика-водителя в поднятой рубке

обеспечивало им неплохой обзор местности, однако сильно затрудняло наблюдение

за дорогой непосредственно перед танком. Механик-водитель видел местность

только в

A7V с экипажем движется по улицам Ройе. Западный фронт

Большие размеры и особенно высота танка делали его хорошо видимой мишенью для артиллерии. За громоздкий неуклюжий корпус и две дымящие трубы А7V прозвали в войсках «тяжелой походной кухней». Вентиляция танка, как и на первых английских и французских машинах, оказалась неудовлетворительной. По сведениям одного механика-водителя А7V, температура внутри корпуса во время боя достигала +86°С – пожалуй, здесь не обошлось без преувеличения. На марше экипажи предпочитали размешаться на крыше танка.

Как показал боевой опыт, обилие вооружения и слабая подготовка экипажей приводили к тому, что пулеметчики мешали артиллеристам и наоборот. Вообще же неудачи, которые постигли немецкие танки впоследствии, следует отнести не только на счет недостатков конструкции.